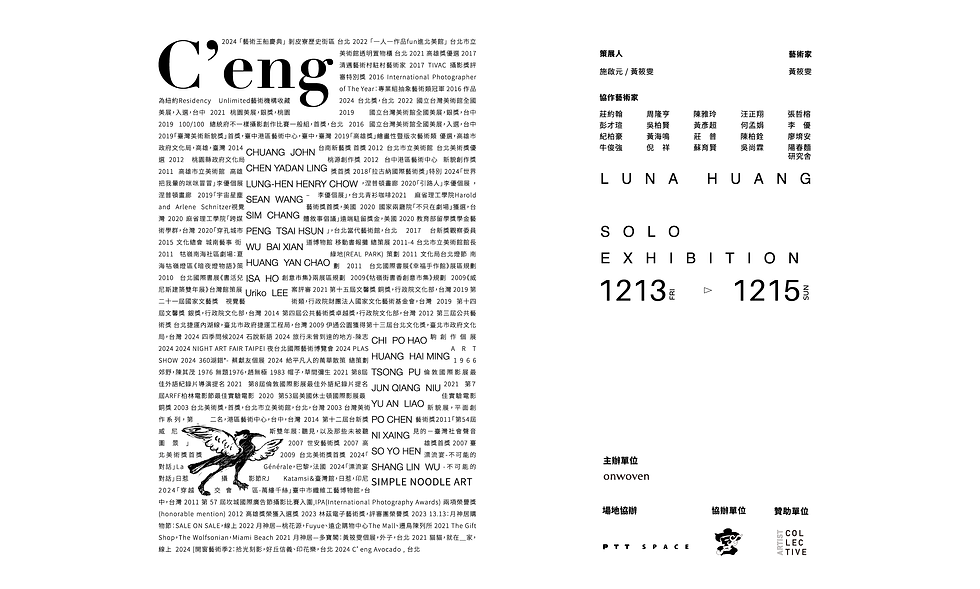

C'ENG:黃筱雯個展

「你有沒有覺得,我們好像變成在蹭他?」

「我覺得是耶,而且居然是讓藝術家本人為妳拍照,比起合照更特別。」

「或許這就是真正的蹭吧!」

偶然之下,在藝術家莊約翰的個展中,以他的作品為背景,邀請現場協助拍攝—藝術家黃筱雯,但我們發現,這與傳統由觀者和藝術家合照,甚至進一步的藝術家交流、合影的行為,有著近似蹭聲量的本質,但表現上卻有著巨大的差異。

讓「被蹭者」為「蹭者」記錄,我們為此決定,「C'eng」的第一次展演,就以藝術工作者或相關產業,進行系列「蹭與被蹭」的行為實驗。

「蹭」音譯「C'eng」,本意為磨擦,現代常被引申為利用「被蹭者」的權勢與能力,為「蹭者」獲得資源與名聲,然而,然而「蹭」其實仍是一個中性的字符,它的好壞與否,在不同的產業,不同的使用情境,有著截然不同的意義。

「我其實也想過這類計劃,但我不敢作。」—某國電影節得獎藝術家

事實上,「蹭」的概念並非當代社會的獨特現象,早在文藝復興時期的藝術沙龍中,便已存在類似的行為。當時,藝術家們經常依賴贊助人提供的資源,以獲取創作自由和展示平台,而贊助人則藉此增強其社會地位與文化影響力。這種互惠互利的合作關係,某種程度上正是一種「蹭」的表現。

雙方在這一過程中相互成就,彼此「蹭」出新的價值,這樣的現象延續至今,並在自媒體和商業產業中更加顯著,藝術家黃筱雯在實驗中的參與,不僅是一種「蹭」的行為,如何平衡「蹭者」與「被蹭者」之間的權力動態,更是一種協作與對話。

「你們真的很有種,真的很有種。」—某觀念藝術家

我們可以將「蹭」視為一種常態化的文化現象,且在不同行業和情境下,具有不同的道德判斷與社會功能。

然而,為了體現「C’eng」的力度與價值,我以獎項、作品類別、角色去規劃,總共邀請到兩位參與雙年展級別的被蹭者,一位國家文藝獎得主,三位台北獎首獎得主,三位高雄獎首獎得主,一位台新獎首獎得主,以及各種雙年展參與者。

並且匯集了藝術家、空間經營者、策展人、計畫主持人、汎藝術工作者、藝評家、收藏家等與藝術相關的角色,體現了藝術圈的範圍,接著在被蹭者的展覽現場、藝術工作室、經營空間、收藏室、行為現場,進行了拍攝,邀請他們以「協作藝術家」的角色,協助拍攝藝術家黃筱雯。

被蹭者的明確數據,如下列體現:

前美術館館長:1位

畫廊負責人:1位

替代空間負責人:1位

拉古納國際藝術獎:1座

柏林電影節最佳影片:1座

國家文藝獎:1座

台新獎首獎:2次

台北獎首獎:3座

台北獎優選:3座

台北獎入選:3座

高雄獎首獎:2座

高雄獎優選:2座

高雄獎入選:3座

台南新藝獎首獎:1座

台灣美術新貌獎首獎:1座

台灣美術新貌獎第二名:1座

威尼斯雙年展:1次

韓國光洲雙年展:1次

克拉斯諾亞爾斯克雙年展:1次

博尼法喬雙年展:1次

台北雙年展:2次

各類獎項總和:55座

收藏或被收藏:270件

展覽:700場

策展計劃:50場

著作:20本

文字發表:124份

社群流量:50餘萬

畢業學校:麻省理工碩士到龍山藝術宮藝術大學

「要完成蹭這份論述,你不是要偏向學術,就或者是很惡搞。」—某資深藝術家

我採用職業體育最直觀的作法,與其用作品說話,不如用數據來體現,利用藝術圈最直觀的方式:「觀看CV」突顯被蹭者們的戰鬥力,蹭出超越台北雙年展等級的藝術陣容,並且扮演蹭者的藝術家黃筱雯,為跨領域藝術新人,更突顯「被蹭者」的姿態,展現整個活動的荒謬與趣味。

「我希望這個計劃能上考靠北藝術,讓我討厭你。」—某屆台北獎首獎得主

「C’eng」的展演形式,未來試圖能通過更多的實踐與實驗,從不同產業、議題、角色、和不同的體現形式,進一步體現「蹭」的多面性。

「希望明年還能看到它,其它的發展。」—某科技領域藝術家

「這計劃為什麼能作的起來,因為妳沒有包袱,而我有朋友支持。」

我們將持續蹭下去。

(09)

PTT SPACE

個展

2024